小石原焼と高取焼

日用雑器としての道を歩みながら、「用の美」を確立した小石原焼。

「綺麗さび」と表現される遠州七窯の風格を今に伝える高取焼。

東峰村(旧小石原村)には、この2つの陶器の流れをくむ約50の窯元があります。小石原で採れる陶土を原料として、伝統技法を受け継ぎながらも、新たな作風への挑戦は、約350年のときを超えて生活の中で使われる陶器を作り続けています。

小石原焼民陶むら祭(民陶祭・陶器市)

- 春の民陶むら祭(5月3・4・5日)はこちら

- 秋の民陶むら祭(10月の体育の日を最終日とする3日間)はこちら

小石原焼と高取焼の窯元紹介

小石原焼観光ガイド・窯元めぐり観光ガイド

「窯元めぐりがしたい。」「小石原焼を買いたい。」「陶芸体験がしたい。」というお問い合わせを多くいただきます。そんなご要望に「小石原焼観光ガイド」がお応えします。東峰村には、約50の窯元があり、作品の特徴や金額も窯元によって違います。見たい・買いたい焼物探しのお手伝いをいたします。

窯元めぐりに便利なマップ

東峰村小石原村マップです。

小石原には、約50の窯元があります。小石原ミニMAPでは、その窯元と飲食店、立ち寄りスポットをイラストマップにしています。窯元めぐりに便利なマップです。

- サイズはA4縦サイズです。

- 画像をクリックするとPDFファイルのページが開きます。

- 簡略化したマップのため実際の距離とは異なります。

- それぞれの窯元や観光スポットの地図は各ページにある地図をご覧ください。

小石原焼・高取焼の動画

マルダイ窯

刷毛目・カネハ窯

マルワ窯

小野窯元

鬼丸雪山窯

マルダイ窯

鶴見窯

辰巳窯

小野窯元

高取八山窯

マルダイ窯

ヤママル窯

辰巳窯

まるた窯

小石原焼の歴史と特徴

小石原焼の歴史

小石原焼の起源は、1669年(寛文9年)白旗山(飯塚市)から掛勤めで鼓釜床にきていた初代高取八蔵の孫である八之丞が中野(大字小石原皿山)で陶土を見つけ移り住み、擂鉢や甕類を焼いた。その後、1682年(天和2年)に黒田藩三代藩主光之が肥前伊万里の陶工を招き、八之丞と共に大明(中国)の製法にならって磁器が作られる。製品は民用の日用雑器で、当時小石原焼は中野焼と呼ばれていた。中野焼は一時途絶えたと思われるが、享保年間の末(1729年頃)高取焼にならい再興され、磁器から陶器を作るようになる。(この頃陶家8戸、登り窯3基)

1835年(天保6年)「筑前国続風土記拾遺」によれば、「産物中野にて陶器を製す。酒壺、花器、茶瓶、擂鉢、井樋などの類・・・」とある。

1901年(明治34年)の統計資料によると、窯元は10戸、共同登り窯2基とあり、当時から窯元は共同体的生産構造で、家内手工業的生産形態を長く維持してきた。小石原焼の大きな転機となったのは、第2次世界大戦後から始まりました。敗戦後の物資不足から、擂鉢、甕類などの荒物の需要が拡大し、1948年(昭和23年)に九州民芸協会が設立された頃から九州における民芸運動が活発化して、小石原焼が広く民芸陶器として消費者に受け入れられるようになる。

1958年(昭和33年)ブリュッセルで開かれた万国博覧会日本館第3部において、小石原焼がグランプリを受賞し、「用の美」としての脚光を集めるようになる。1960年(昭和35年)には日本民芸協団により日本工芸館小石原分館が皿山に建てられる。(現在の小石原工芸館)1962年(昭和37年)10月に民陶祭が初めて開催される。

昭和40年代に入ると活況期を迎え、窯元数はこの10年間に約15戸増加した。この頃には、原土粉砕機や電動ろくろ、土練機など機械化が進み、生産量も増えた。共同窯から個人窯が増え、市場は全国に広がり、製品は受注生産型から見込み生産型に変わる。

1975年(昭和50年)に陶磁器として初めて通産省の「伝統的工芸品」に指定される。1983年(昭和58年)ごろからの好景気で消費が拡大し、小石原焼は生産のピークを迎え、このころ窯元数が約15戸増える。昭和35年ごろは9戸であった小石原焼窯元数は、現在50戸にまで増えました。

1987年(昭和62年)に小石原焼古窯跡発掘調査が始まり、1989年(平成元年)文献の記述を裏付ける貴重な絵付磁器の出土品が発掘される。(伝統産業会館蔵)1998年(平成10年)には、小石原焼の博物館小石原焼伝統産業会館と道の駅小石原「陶の里館」がオープンする。

現在窯元数は沈滞し、生産量も減少傾向にある。約350年前の江戸時代に起こった小石原焼は、時代の流れの中で繁栄と沈滞を繰り返しながら、絶えることなく庶民の生活雑器を作り続けている。「土と炎と技」が創り出す伝統を守りながら、生活の器として愛される小石原焼。今、手仕事が見直される時代である。

小石原焼と民芸運動

小石原焼と民芸運動

民芸運動は、大正時代後半に柳宗悦(1889~1961)が中心となって始まった工芸をめぐる運動である。この運動を担う主要な団体が二つ存在し、ひとつは柳を会長として1934年(昭和9年)に組織された日本民芸協会であり、1936年(昭和11年)に開設された日本民芸館は、現在もその活動の拠点となっている。いまひとつは、民芸協会の会員でありながら柳の考えに反発し、協会を脱退した三宅忠一が中心となって、1959年(昭和34年)に組織された日本民芸協団であり、大阪に開設された日本工芸館を活動の拠点としている。

小石原焼はこの二つの民芸運動にともに深く関係している。

柳によれば、民芸とは

- 自然の美

- 伝統の美

- 素朴な美

- 機能美をもち

- 健康的で

- 大量生産され

- 安価であり

- 無名性をもった工芸品

とされる。

民芸運動による小石原焼の再発見の経緯は、直接的ではなく、むしろ大分県日田市の小鹿田(おんた)を通してであった。柳は、1927年(昭和2年)、久留米の荒物屋で小鹿田焼を初めて目にし、その美しさに惹かれ、4年後の1931年(昭和6年)、小鹿田を訪れている。その際、柳は「日田の皿山」という文章を書いているが、この文章中の小鹿田焼の開窯に関する記述で「小石原」の名が記されている。(小鹿田焼の始まりは、小石原焼の陶工が小鹿田に移り新皿山を開いたとされます。)

1933年(昭和8年)には運動の初期からの中心人物であり、後に倉敷民芸館の館長を務めた外村吉之介が小石原を訪れ、「小石原から小鹿田へ」という文章を残している。運動同人は、民芸の対象となりうる各地の窯場(窯業地)のことを特に「民窯」と呼んだが、1934年(昭和9年)の「工芸」39号で全国の民窯を紹介する「今も続く日本の民窯」という特集を組んでおり、小石原もその一つとして紹介されている。また、1944年(昭和19年)月刊民芸第59号の「現代日本民芸総覧」でも取り上げられており、小石原が運動にとって関わりのある産地として確立していったと思われる。

小石原の人々がこうした関係を自覚するのは、1954年の柳宗悦、河井寛次郎、濱田庄司そしてバーナード・リーチの来村の時からだろう。リーチはイギリスの陶芸家で、民芸運動との関係はきわめて深い。柳とは1909年(明治42年)エッチングの講師として来日し、白樺派の同人と交流を持ってからの友人であり、また陶芸の道に進んでからも、イギリスで濱田とともに窯を築くなど、運動の同人にとっては終生の友人であった。

リーチは、1954年(昭和29年)4月、小鹿田に約3週間滞在し、作陶を行っており、この際に小石原の陶工が小鹿田にリーチを訪ねて交流があった。また、5月には柳らと小石原を訪れており、当時67歳と既に陶芸家として大きな名声を得ていたバーナード・リーチの来村は、マスコミで大きく取り上げられ、小鹿田だけでなく小石原の知名度が高まる大きな契機となった。

文責:東峰見聞録管理人 参考文献:小石原村誌

小石原焼と日本民芸協団

小石原に大きな影響を与えたのは、柳宗悦らによる民芸運動の母体たる日本民芸協会ではなく、三宅忠一(1900~1980)が設立した日本民芸協団というもう一つの民芸運動の実践である。

三宅忠一は、柳の著書「工芸の道」(1928)に感銘を受け、1935年(昭和10年)頃から民芸運動に参加し、戦後北海道の民芸の調査を柳に任されるなど、日本民芸協会の中心的メンバーの一人になっていく。また、大阪の料理店スエヒロ本店の店長になるなど実業家でもあった。そしてその大阪に地盤をおき、精力的に運動を推進していった。

1951年(昭和26年)には、日本民芸協会大阪支部の運動拠点として日本工芸館を建設し、1955年(昭和30年)には、大阪支部から発展的解消をとげた大阪民芸協会の機関誌として「日本の工芸」を発刊している。

しかし、このような精力的な活動を続けてきたにもかかわらず、三宅は1959年(昭和34年)柳らとの考え方の相違を理由に、日本民芸協会を脱会し、新たに同調者を募り、日本民芸協団を設立する。三宅は、戦後の民芸運動は個人作家中心に進んできており、それが民芸本来の工人の仕事に禍(わざわい)している。と批判し、民芸運動は作家の関与を排して工人の生産活動を助成すべきだと主張していた。その意見が協会に受け入れられないので、自身の信じる活動を推進するには、協会と袂を分かたざるを得なかったという。そして分立後も柳理論の正しい実践者であることを標榜しつつ、その経済的能力を精力的に発揮して、産地の生産を振興する方策を次々と実行していった。三宅は、民衆の生活を直接的に救済するものとして民芸運動をとらえていた。

日本民芸協団は、新たに建て直された大阪の日本工芸館を拠点として、全国で50を超える支部を持つ大きな組織となった。そして三宅が最も精力的に自らの思想の実践を試みていったのが小石原だった。

1991年当時の小石原焼陶器協同組合長梶原藤徳は、現在の小石原焼の拡大を「景気」とした上で、その景気を生んだ要因として次の4つをあげる。

- 1961年(昭和36年)三宅によって日本工芸館小石原分館が設立されたこと。

- 工芸館と陶器協同組合による発案で「民陶祭」が開催され、現在も「民陶むら祭」として続いていること。

- 1975年(昭和50年)通産省の伝統的工芸品に指定されたこと。

- 窯元の後継者たちが「作れば売れる」という時代が過ぎ、本気になって仕事に取り組んでいること。

これらの要因のうち、①から③までが、直接または間接に三宅の実践によるものである。

離反した協会側が小鹿田を「民芸の聖地」のようにとらえるのに対して、三宅は小石原を自らの手で育てあげていこうという考えもあったと思われる。そして三宅は、大物から民芸的な小物への転換など、窯元への啓蒙的な働きかけと同時に、私費を投じて経済的な支援も行っていった。小石原を愛し、発展を願う三宅の情熱がなければ小石原焼の今日の発展はなかったであろう。

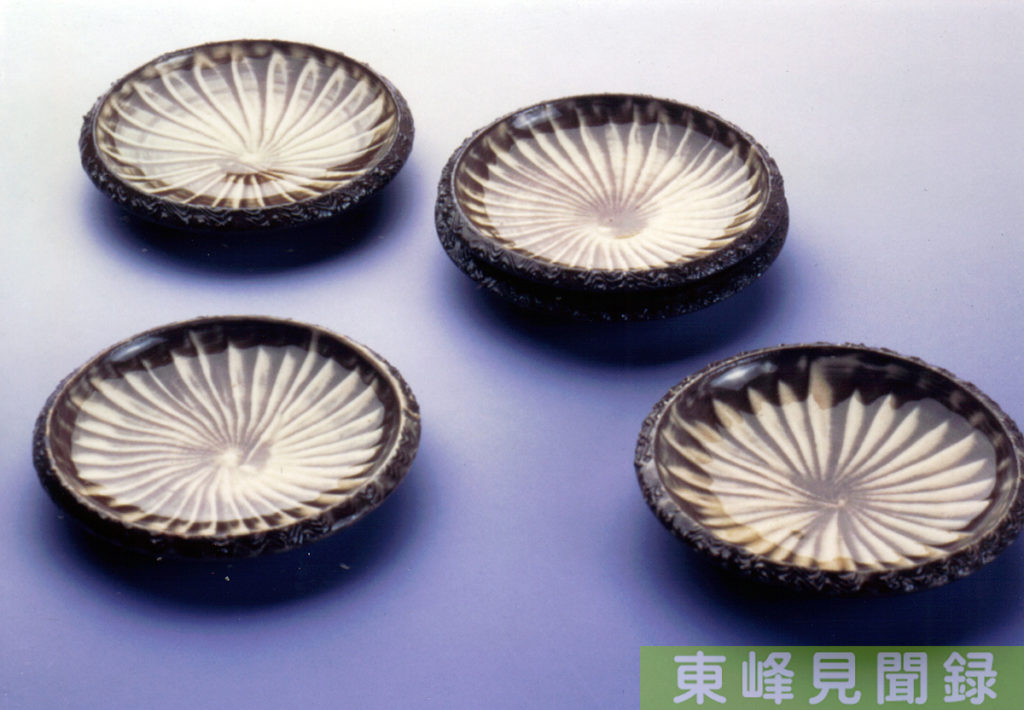

小石原焼の特徴

生活雑器としての道を歩みながら、「用の美」を確立した小石原焼。飛び鉋、刷毛目、櫛目、指描き、流し掛け、打ち掛け などの技法で表現される独特の紋様が特徴で、素朴で温かい風合が持ち味です。多くの窯元後継者は、伝統の技を受け継ぎながら、小石原焼の発展を願って、新しい作風にも挑戦しています。

飛び鉋

生乾きの生地に化粧土をかけた後、ロクロで回転させながら、湾曲した鉋で化粧土部分を削り取って模様をつける技法で、鉄分の多い小石原の陶土の特徴を生かしています。

刷毛目・櫛目

化粧土をかけてすぐ、ロクロを回転させながら刷毛や櫛を当てて模様をつける技法です。

指描き

化粧土をかけてすぐ、ロクロを回転させながら指で模様をつける技法です。

流し掛け

ロクロをゆっくりと回転させながら、壺などの側面に釉薬や化粧土を等間隔に流していく技法です。

打ち掛け

成形した作品に、釉薬を盃などに入れて少しずつ浴び掛ける技法です。

ぽん描き

竹の容器の口から流れ出る釉薬を調整しながら一気に描きあげます。

高取焼の歴史と特徴

高取焼の歴史

小石原における高取焼

小石原における高取焼の始まりは、「高取歴代記録」によると「1665年(寛文5年)二代高取八蔵親子が穂波郡中村(白旗山窯)から上座郡鼓村(現在の東峰村大字小石原鼓)に移り住み窯所を開いた」とあり、その後、1704年(元禄17年)ころまで筑前藩御用窯として、茶道具を専用に焼いた。また、1669年(寛文9年)には、白旗山から掛勤めで鼓釜床に来ていた初代八蔵の孫の高取八之丞が、小石原中野(皿山)に移り窯を開いたとある。平成6年度の発掘調査で、皿山一本杉地区に2基の窯跡が確認されていて、高取八之丞によって焼かれた窯と思われる。これが小石原焼(中野焼)の始まりといえる。

三代目八蔵は、元禄年中(1688~1704)に早良郡田島村抱大鋸谷に開窯。1704年(元禄17年)には鼓釜床から博多奥の堂に窯を移している。(鼓釜床からの掛勤め)

1736年(享保末)ごろ小石原焼が磁器から民用陶器を作るようになったのも、交流のあった高取焼の影響が大きかったといえる。

1820年(文政3年)高取清衛門常方により「高取歴代記録」が記される。

1871年(明治4年)廃藩置県により廃藩窯となり、代々黒田藩の窯頭取を務めていた高取宗家によって、藩に殉じて御用窯は壊される。1592年(文禄元年)~1598年(慶長3年)の文禄・慶長の役で黒田長政の命により朝鮮より渡海して以来、初代高取八山が高取焼宗家の火は一旦消える。

高取焼の再興と静山

廃藩以後高取焼宗家の再興は、高取焼中興の祖とされる高取静山によるものである。静山は、本名を静といい高取焼宗家の長女として1907年(明治40年)に鼓釜床で生まれ、1926年(大正14年)勉強のため上京、日本大学で夜間に国文学を学んだ。後に東京で結婚し、3人の子供を育てていたとき、祖父の閉じた高取焼窯を再興するため父十代富基に呼ばれ、東京と九州を往復しながら手助けをすることになる。しかし父富基は初個展を前にして心労のため急逝し、いつしか戦争の波が窯の火を消し去る。

戦後、静山は、ただ一人の直系子孫として髙取焼宗家の再興に尽力し、1958年(昭和33年)5月5日、高取焼宗家再興の初窯開きが行われる。静山50歳のときである。1961年(昭和36年)、第一回目の個展が三越本店で開かれる。これを機に遠州流宗家十一代宗明宗匠に「静山」と号を頂き、髙取焼十一代 髙取静山が誕生する。

静山は、1973年(昭和48年)初代高取八蔵の生地を探しに韓国に行き、特定することはできなかったが、ソウル市内の新世界デパートで個展を開き、日韓友好の民間外交と高く評価される。1976年(昭和51年)にも生地探しに韓国を訪問し、1978年(昭和53年)韓国から李圭卓と崔弘の二人の少年が静山の元に修行に来ている。1983年(昭和58年)6月、2人は韓国慶尚北道月城郡見谷面金丈里に開窯し、静山も式典に出席している。同年10月5日永眠。75歳であった。現在も静山の子孫が、東峰村大字小石原鼓釜床で、第十三代高取八山として、高取焼宗家高取静山窯を継承している。

文責:東峰見聞録管理人 参考文献:小石原村誌

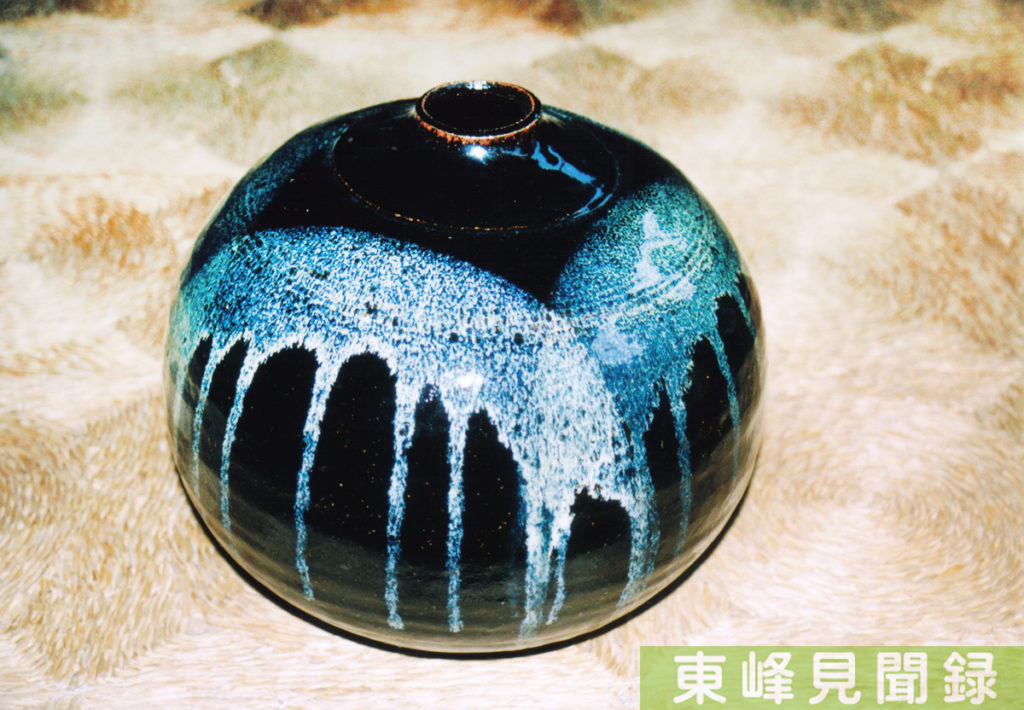

高取焼の特徴

高取焼の特徴

遠州七窯の一つで、遠州高取の風格を今に伝え「綺麗さび」の世界を確立した高取焼。陶器でありながら磁器のような薄さと軽さが持ち味で、精密な工程、華麗な釉薬、きめ細かく繊細な生地が特徴。特に鉄さび、藁灰、木灰、長石を原料として微妙な調合で作られた釉薬を駆使して焼成される茶陶類は、気品に満ちあふれている。

小堀遠州

近江小室藩主(1万2千石)で江戸初期の大名茶人。近江の国に生まれ、幼少の頃より父新介正次の英才教育を受け、千利休、古田織部と続いた茶道を受け継ぎ、徳川将軍家の茶道指南役となる。1608年(慶長13年)駿府城作事奉行をつとめ、その功により諸太夫従五位下遠江守に叙せられ、これより「遠州」と呼ばれる。 書画、和歌にも優れ、王朝文化の理念と茶道を結びつけ、「綺麗さび」という幽玄・有心の茶道を創り上げた。

遠州は、高取・丹波・信楽・伊賀・志戸呂など国焼の茶陶の指導にも偉大な足跡を残している。

遠州七窯

その七つの産地は、高取焼(筑前)、志戸呂焼(遠江:遠州)、膳所焼(近江)、朝日焼(山城)、赤膚焼(大和)、古曽部焼(摂津)、上野焼(豊前)である。(古曽部ではなく伊賀を入れて七窯とする説もある)。